- Service & Insight

인사이트

HR·조직문화

[HR 3편] 미래의 조직문화, 적용과 사례

2025-09-08

우리나라 대부분의 기업에서, 과거 대한민국의 초고속 경제성장을 견인해 온 ‘베이비부머세대’가 대부분 은퇴를 하고,

1970년대생 ‘X세대’들이 주력 리더계층을 이루고 있으나, 이제 엄연한 기업 구성원의 주축은 ‘MZ세대’라 말할 수 있겠다.

이렇듯 MZ세대가 수적(數的)으로 월등한 기업 구성원의 주축이 되어감에 따라 이들이 표출하는 다양한 목소리는

‘새로운 하나의 조직문화’로서 그 의미를 가중(加重)시켜가고 있다고 판단된다.

그러므로 이들의 다양한 목소리를 어떻게 조화롭게 담아낼 것인가 하는 문제가 자연스럽게 기업 내 우선순위가 높은 화두가 되어가고 있는 현실이다.

‘역사적 제도주의(Historical Institutionalism)’의 관점에서 보면,

한 사회에 강력한 영향을 미치는 사건(Critical Juncture)이 발생하면그 사회의 문화적 현상이 확연히 변화하게 되는데,

바로 지난 코로나 팬데믹이 가져온 일상에서의 많은 변화가 최근 기업들의 조직문화 변화에 대한 요구로 연결되고 있기도 하다.

조직문화의 이론적 근거에 기반하여 살펴 볼 때도, 최근 기업환경은 조직문화에 대한 중요성이 커질 수 밖에 없는 원인을 제공하고 있다고 생각이 든다.

조직문화는 태생적으로 조직의 ‘성과’와 연결이 되어 있다. 조직문화는 조직의 성과를 만들어 내기 위해 오랜 기간 학습되고,

공유된 가치들의 결정체이기 때문이다. 피터 드러커의 “문화는 전략을 아침으로 먹는다. (Culture eats Strategy for Breakfast.)“는 말이 조직문화의 중요성을 강조하고 있긴 하지만,

전략을 통한 성과 창출에 조직문화가 방해물이나 장애물이 될 수 있다는 다소 수동적인 표현인데 반해, 조직문화가 전략을 낳는다. (김성준, 2019)”는 말처럼

최근 우리 기업들이 걸어 가야 할 ‘First Mover’로서의 길은 새롭게 만들어 진 조직문화의 토양 위에서 잉태되고,

실행으로 연결될 수 있기 때문이다. 최근 대한민국 경제 현실에서 ‘Fast Tracker’로서의 가능성이 남아 있는 분야는 없다고 보는 것이 맞을 것 같다.

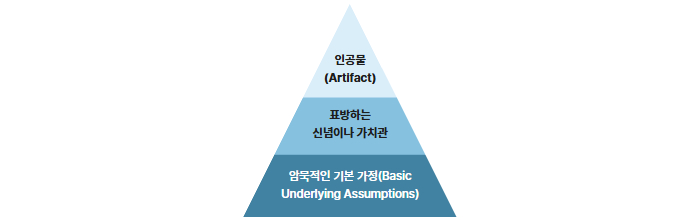

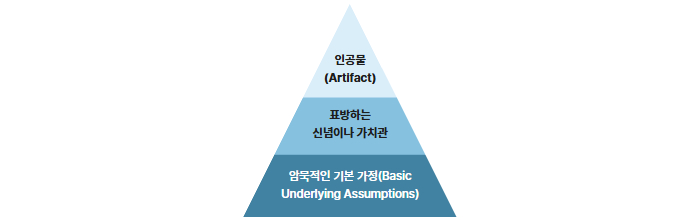

하지만, 이러한 조직문화를 변화시킨다는 것은 말처럼 쉬운 일이 아니다. 조직문화의 대가 에드가 샤인(Edgar Schein)은 조직문화는 세 가지 층위로 구성이 되어 있다고 하였다.

물리적 공간과 겉으로 드러나는 행동 등을 일컫는 ‘인공물(Artifact)’과 그 조직이 ‘표방하는 신념이나 가치관’,

마지막으로는 그 신념과 가치관 이면에 깊숙이 숨겨져 있는 ‘암묵적인 기본 가정(Basic Underlying Assumptions)’이 그것이다.

아울러 조직문화의 형성과정을 살펴보면, 대부분 창업자로 거슬러 올라가 그의 기본적인 철학이나 신념 및 가치관으로부터,

속해 있는 산업의 특성, 당시 이해관계자들의 허용 가치 등 다양한 관념적 결정체들이 오랜 기간 복합적으로 녹아 있기 때문에 더욱 조직문화의 변화는 쉽지 않은 일이라 할 수 있겠다.

흔히 우리가 기업 일상에서 ‘서베이(Survey) 방식’을 동원하는 조직문화 개선은 학문적으로 엄밀히 볼 때, 조직문화는 미처 건드리지도 못하고,

조직풍토(Organizational Climate, 벤자민 슈나이더)의 변화를 다루는 것임을 알 필요가 있다.

즉, 심층적 변화(Deep Level)라기 보다는 표면적 변화(Surface Level)에 국한된 작업이라는 것이다.

이에, 이 글에서는 미래의 조직문화에 대한 제언을 미래의 ‘일하는 방식’에 대한 제언으로 그 성격을 규정하고자 한다.

일하는 방식은 목표를 수립하고, 그 목표를 달성하기 위하여 취하는 조직의 행동양식으로 정의할 수 있겠다.

즉, 성과달성을 위한 조직문화가 궁극적으로는 일하는 방식으로 표출되기 때문에, 우리가 일하는 방식을 어떻게 바꾸어 나가는 가 하는 점이

역설적으로 오랜 시간을 거쳐 조직문화를 변화시켜 갈 수 있다는 논리의 성립이 가능하다고 할 수 있겠다.

1) 집단지성에 기반한 일하는 방식의 구축

프랑스의 철학자이자 정보사회 이론가인 피에르 레비(Pierre Lévy)는 ‘집단지성(Collective Intelligence)’을 체계화하고 대중화한 학자로 알려져 있다.그에 따르면 “집단지성이란 분산된 개별 역량들이 실시간으로 협력하며, 집단 전체가 자신보다 더 똑똑하게 행동하도록 만드는 조정된 지능이다. (Collective Intelligence : Mankind’s Emerging World in Cyberspace, 1994)” 라고 정의할 수 있다. 레비는 지식의 생산과 활용이 소수 엘리트가 아닌 다수의 평범한 구성원들의 상호작용과 협업을 통해 이루어진다고 강조하였으며, 이러한 집단지성은 디지털 환경이 플랫폼 역할을 통해 그 실현 가능성을 열어준다고 보았다.

최근 경영환경은 불확실성과 복잡성이 높아지고 있으며, 이러한 환경 변화 속에서 집단지성에 기반한 일하는 방식은 매우 중요한 전략적 대응 방식으로 주목을 받고 있다

조직은 선형적이지 않으며, 복잡하고 역동적으로 상호작용한다는 측면(Complex Adaptive System Theory)에서 단일한 리더나 부서보다 다양한 구성원의 상호작용이 더 효과적인 해결책을 도출할 수 있으며,

다양한 배경과 사고방식을 가진 구성원이 문제에 접근함으로써 창의적인 해결책이 나올 가능성이 증가한다(Cognitive Diversity Theory).

집단지성 조직은 정보가 빠르게 흐르고, 하위 구성원도 의사결정에 참여함으로써 상황 변화에 빠르게 반응하는 것이 가능해진다.

MZ세대는 알려진 바와 같이, 수직적 통제보다는 자율성과 참여, 의미 있는 기여를 선호한다.

집단지성으로 일하는 방식은 이들의 몰입(Flow) 및 충성도(Loyalty)를 제고하고, 자연스럽게 이직률을 감소시키는 효과로 연결될 수 있다.

구성주의 학습 이론(Constructivist Learning Theory)에서는 지식은 개인에 의해 주관적으로 경험과 상호작용을 통해 구성되는 과정이며,

사회적 상호작용을 통해 촉진된다고 본다. 집단지성으로 일하게 되면 구성원간 집단학습이 일상화됨으로써 비공식적 학습과 협업문화가 조직의 역량강화로 연결될 수 있다.

이처럼 집단지성으로 일하는 방식이 조직에 자리잡으려면 다음과 같은 전제조건들이 구축되어야 할 필요성이 있다.

① 심리적 안전감 (Psychological Safety)

실수나 비판에 대한 두려움 없이 의견을 개진할 수 있는 문화가 조성되어야 한다.

② 리더십의 전환

리더의 역할이 ‘통제자’에서 ‘촉진자(Facilitator)’로 변화해야 한다. ‘코칭의 리더십’도 효과적이다.

③ 다양성과 포용성

다양한 배경의 구성원을 통합하는 문화가 필요하다.

④ 지식공유 시스템

디지털 협업 도구, 기업 위키 등의 인프라가 필요하다.

2) 집단지성의 일하는 방식 사례 연구

이러한 ‘집단지성 기반의 일하는 방식’은 이미 많은 기업들에서 적용되어지고 있으며, 실제 성과 창출로 연결되는 결과를 보이는 것으로 검증되고 있다.

오늘을 살고 있는 많은 지성인들이 대한민국의 미래를 밝게 보는 경우가 많지 않다는 현실을 부정하기 어렵다. 반도체 특정 분야, 조선, 방산 등 일부 업종을 제외하면 마땅한 미래 성장동력을 발견하기가 쉽지 않다.

사회는 초고령화의 가속화, 결혼 회피, 저출산으로 이어지면서 젊은 세대의 미래가 기성세대의 한 사람으로서 미안한 마음이 가득하리 만큼 밝지 않은 현실이다.

그러나, 다행스러운 것은 아직도 ‘화수분(河水盆)’처럼 우리나라에는 끊임 없이 인재들이 키워지고 배출되고 있다는 점이다. 우리나라는 솔직히 우수한 인재 말고는 아무 것도 가진 게 없다. 하지만,

어릴 때부터 많은 교육에 투자함으로써 명석하고 초롱초롱하던 인재들이 사회로 진출해서는 그 명석함과 초롱함을 잃어가는 경우를 많이 보고 있다. 바로 사회가,

기업이 만들고 있는 조직문화가 그들을 억누르고 있기 때문이다. 조직문화는 토양이다. 우리의 우수한 인재들이 마음껏 생각하고, 행동하고,

실천할 수 있는 토양을 잘 가꾸어 줄 필요가 있는 것이다.

더 나은 미래의 조직문화를 진지하게 고민할 때다

1970년대생 ‘X세대’들이 주력 리더계층을 이루고 있으나, 이제 엄연한 기업 구성원의 주축은 ‘MZ세대’라 말할 수 있겠다.

이렇듯 MZ세대가 수적(數的)으로 월등한 기업 구성원의 주축이 되어감에 따라 이들이 표출하는 다양한 목소리는

‘새로운 하나의 조직문화’로서 그 의미를 가중(加重)시켜가고 있다고 판단된다.

그러므로 이들의 다양한 목소리를 어떻게 조화롭게 담아낼 것인가 하는 문제가 자연스럽게 기업 내 우선순위가 높은 화두가 되어가고 있는 현실이다.

‘역사적 제도주의(Historical Institutionalism)’의 관점에서 보면,

한 사회에 강력한 영향을 미치는 사건(Critical Juncture)이 발생하면그 사회의 문화적 현상이 확연히 변화하게 되는데,

바로 지난 코로나 팬데믹이 가져온 일상에서의 많은 변화가 최근 기업들의 조직문화 변화에 대한 요구로 연결되고 있기도 하다.

조직문화의 이론적 근거에 기반하여 살펴 볼 때도, 최근 기업환경은 조직문화에 대한 중요성이 커질 수 밖에 없는 원인을 제공하고 있다고 생각이 든다.

조직문화는 태생적으로 조직의 ‘성과’와 연결이 되어 있다. 조직문화는 조직의 성과를 만들어 내기 위해 오랜 기간 학습되고,

공유된 가치들의 결정체이기 때문이다. 피터 드러커의 “문화는 전략을 아침으로 먹는다. (Culture eats Strategy for Breakfast.)“는 말이 조직문화의 중요성을 강조하고 있긴 하지만,

전략을 통한 성과 창출에 조직문화가 방해물이나 장애물이 될 수 있다는 다소 수동적인 표현인데 반해, 조직문화가 전략을 낳는다. (김성준, 2019)”는 말처럼

최근 우리 기업들이 걸어 가야 할 ‘First Mover’로서의 길은 새롭게 만들어 진 조직문화의 토양 위에서 잉태되고,

실행으로 연결될 수 있기 때문이다. 최근 대한민국 경제 현실에서 ‘Fast Tracker’로서의 가능성이 남아 있는 분야는 없다고 보는 것이 맞을 것 같다.

하지만, 이러한 조직문화를 변화시킨다는 것은 말처럼 쉬운 일이 아니다. 조직문화의 대가 에드가 샤인(Edgar Schein)은 조직문화는 세 가지 층위로 구성이 되어 있다고 하였다.

물리적 공간과 겉으로 드러나는 행동 등을 일컫는 ‘인공물(Artifact)’과 그 조직이 ‘표방하는 신념이나 가치관’,

마지막으로는 그 신념과 가치관 이면에 깊숙이 숨겨져 있는 ‘암묵적인 기본 가정(Basic Underlying Assumptions)’이 그것이다.

아울러 조직문화의 형성과정을 살펴보면, 대부분 창업자로 거슬러 올라가 그의 기본적인 철학이나 신념 및 가치관으로부터,

속해 있는 산업의 특성, 당시 이해관계자들의 허용 가치 등 다양한 관념적 결정체들이 오랜 기간 복합적으로 녹아 있기 때문에 더욱 조직문화의 변화는 쉽지 않은 일이라 할 수 있겠다.

흔히 우리가 기업 일상에서 ‘서베이(Survey) 방식’을 동원하는 조직문화 개선은 학문적으로 엄밀히 볼 때, 조직문화는 미처 건드리지도 못하고,

조직풍토(Organizational Climate, 벤자민 슈나이더)의 변화를 다루는 것임을 알 필요가 있다.

즉, 심층적 변화(Deep Level)라기 보다는 표면적 변화(Surface Level)에 국한된 작업이라는 것이다.

이에, 이 글에서는 미래의 조직문화에 대한 제언을 미래의 ‘일하는 방식’에 대한 제언으로 그 성격을 규정하고자 한다.

일하는 방식은 목표를 수립하고, 그 목표를 달성하기 위하여 취하는 조직의 행동양식으로 정의할 수 있겠다.

즉, 성과달성을 위한 조직문화가 궁극적으로는 일하는 방식으로 표출되기 때문에, 우리가 일하는 방식을 어떻게 바꾸어 나가는 가 하는 점이

역설적으로 오랜 시간을 거쳐 조직문화를 변화시켜 갈 수 있다는 논리의 성립이 가능하다고 할 수 있겠다.

1) 집단지성에 기반한 일하는 방식의 구축

프랑스의 철학자이자 정보사회 이론가인 피에르 레비(Pierre Lévy)는 ‘집단지성(Collective Intelligence)’을 체계화하고 대중화한 학자로 알려져 있다.그에 따르면 “집단지성이란 분산된 개별 역량들이 실시간으로 협력하며, 집단 전체가 자신보다 더 똑똑하게 행동하도록 만드는 조정된 지능이다. (Collective Intelligence : Mankind’s Emerging World in Cyberspace, 1994)” 라고 정의할 수 있다. 레비는 지식의 생산과 활용이 소수 엘리트가 아닌 다수의 평범한 구성원들의 상호작용과 협업을 통해 이루어진다고 강조하였으며, 이러한 집단지성은 디지털 환경이 플랫폼 역할을 통해 그 실현 가능성을 열어준다고 보았다.

최근 경영환경은 불확실성과 복잡성이 높아지고 있으며, 이러한 환경 변화 속에서 집단지성에 기반한 일하는 방식은 매우 중요한 전략적 대응 방식으로 주목을 받고 있다

조직은 선형적이지 않으며, 복잡하고 역동적으로 상호작용한다는 측면(Complex Adaptive System Theory)에서 단일한 리더나 부서보다 다양한 구성원의 상호작용이 더 효과적인 해결책을 도출할 수 있으며,

다양한 배경과 사고방식을 가진 구성원이 문제에 접근함으로써 창의적인 해결책이 나올 가능성이 증가한다(Cognitive Diversity Theory).

집단지성 조직은 정보가 빠르게 흐르고, 하위 구성원도 의사결정에 참여함으로써 상황 변화에 빠르게 반응하는 것이 가능해진다.

MZ세대는 알려진 바와 같이, 수직적 통제보다는 자율성과 참여, 의미 있는 기여를 선호한다.

집단지성으로 일하는 방식은 이들의 몰입(Flow) 및 충성도(Loyalty)를 제고하고, 자연스럽게 이직률을 감소시키는 효과로 연결될 수 있다.

구성주의 학습 이론(Constructivist Learning Theory)에서는 지식은 개인에 의해 주관적으로 경험과 상호작용을 통해 구성되는 과정이며,

사회적 상호작용을 통해 촉진된다고 본다. 집단지성으로 일하게 되면 구성원간 집단학습이 일상화됨으로써 비공식적 학습과 협업문화가 조직의 역량강화로 연결될 수 있다.

이처럼 집단지성으로 일하는 방식이 조직에 자리잡으려면 다음과 같은 전제조건들이 구축되어야 할 필요성이 있다.

① 심리적 안전감 (Psychological Safety)

실수나 비판에 대한 두려움 없이 의견을 개진할 수 있는 문화가 조성되어야 한다.

② 리더십의 전환

리더의 역할이 ‘통제자’에서 ‘촉진자(Facilitator)’로 변화해야 한다. ‘코칭의 리더십’도 효과적이다.

③ 다양성과 포용성

다양한 배경의 구성원을 통합하는 문화가 필요하다.

④ 지식공유 시스템

디지털 협업 도구, 기업 위키 등의 인프라가 필요하다.

2) 집단지성의 일하는 방식 사례 연구

이러한 ‘집단지성 기반의 일하는 방식’은 이미 많은 기업들에서 적용되어지고 있으며, 실제 성과 창출로 연결되는 결과를 보이는 것으로 검증되고 있다.

- 첫번째, 위키피디아 (Wikipedia) - 집단지성의 대표적 산물이다. 전문가들에 의해 작성된 백과사전의 대명사 ‘브리태니커’를 일반인들이 참여하여 만들어 낸 ‘위키피디아’가 압도해 버린 지 이미 오래전인 사실은 유명하다.

- 두번째, 구글의 사례 - 구글에서는 매주 금요일 열리는 TGIF(Thanks God It’s Friday) 전사 미팅을 통해 모든 직원이 실시간으로 경영진에게 질문을 하고, 경영진은 직접 응답을 한다. 아울러, 직원 누구나 제품 개발, 경영전략 등에 의견을 제시할 수 있는 ‘20% 프로젝트’를 통해, 지식과 아이디어가 자연스럽게 조직에 기여할 수 있도록 되어 있다. 구글은 또한, ‘아리스토텔레스 프로젝트’를 통해 조직의 생산성과 성과에 ‘심리적 안전감’이 결정적으로 기여한다는 사실을 검증하였으며, 중요한 조직문화로 유지해 나가고 있기도 하다.

- 세번째, SK하이닉스 ‘상상타운(Sangsang Town)’ - 2014년 4월, 구성원의 창의적인 아이디어 제안을 통한 업무혁신 강화을 목적으로 시작된 ‘상상타운’은 구성원들의 자발적이고 창의적인 아이디어의 제안 및 실현의 장으로 자리잡고 있으며, 최근 AI시대 Global Tech. 리더십 확보라는 시대적 요구 상황하에서 집단지성이 더욱 빛을 발하게 되면서 현재까지도 활발하게 운영되어지고 있다.

사실, 상상타운 이전에도 지속적인 제안 활동이 있어 왔으나, 딱딱한 타이틀과 운영 방식이 주는 한계와 반강제적 참여에 의해 그 효과가 미미하였던 반면, 상상타운은 게임에서 레벨을 획득하는 것처럼 제안을 많이 할수록 마일리지가 쌓이고, 축적한 마일리지에 따라 등급 상승, 이에 대한 보상 등으로 자연스러운 경쟁을 유도하는 방식으로 설계되었다.

상상타운에서는 특정 조직이 업무 관련 프로젝트를 올리고, 다른 조직의 모든 구성원이 자유롭게 아이디어를 제안함으로써 해결방안을 찾고 있는데, 제안된 아이디어들은 프로젝트를 올린 주관부서에서 검토하여 실행을 지원하고, 사후 조치까지도 투명하게 공개하고 있다. 또한, 주관 조직의 전문가가 혁신성, 실현가능성, 효과성, 비용-효과 분석 및 조직기여도 등을 점수화하여 심사 후, 레벨을 결정하고, 레벨에 맞는 상금을 지급하며, 채택된 우수 제안은 실제 업무 개선에 활용한다.

국내외 많은 사업장에서 흩어져 있는 약 3만명의 하이닉스 구성원들이지만, 상상타운이라는 가상의 한 공간에 모여 집단지성의 힘을 발휘하고 있다고 할 수 있다.

그 동안 집계한 주요 성과를 보면, 20만 건 이상의 개선 제안이 등록되었고, 그 중 14만 건 이상이 실제 실행되었다. 전체 구성원의 참여율은 약 70% 수준에 달한다. 개선효과의 환산 금액은 약 2조 6천억원에 달하며, 해당 분야는 반도체 장비 고장 발생율 감소, 신규 Fab 건설 안정화, 설계 및 공정 혁신, 임직원 지원 및 복리후생 개선 등 다양하게 분포되어 있다.

오늘을 살고 있는 많은 지성인들이 대한민국의 미래를 밝게 보는 경우가 많지 않다는 현실을 부정하기 어렵다. 반도체 특정 분야, 조선, 방산 등 일부 업종을 제외하면 마땅한 미래 성장동력을 발견하기가 쉽지 않다.

사회는 초고령화의 가속화, 결혼 회피, 저출산으로 이어지면서 젊은 세대의 미래가 기성세대의 한 사람으로서 미안한 마음이 가득하리 만큼 밝지 않은 현실이다.

그러나, 다행스러운 것은 아직도 ‘화수분(河水盆)’처럼 우리나라에는 끊임 없이 인재들이 키워지고 배출되고 있다는 점이다. 우리나라는 솔직히 우수한 인재 말고는 아무 것도 가진 게 없다. 하지만,

어릴 때부터 많은 교육에 투자함으로써 명석하고 초롱초롱하던 인재들이 사회로 진출해서는 그 명석함과 초롱함을 잃어가는 경우를 많이 보고 있다. 바로 사회가,

기업이 만들고 있는 조직문화가 그들을 억누르고 있기 때문이다. 조직문화는 토양이다. 우리의 우수한 인재들이 마음껏 생각하고, 행동하고,

실천할 수 있는 토양을 잘 가꾸어 줄 필요가 있는 것이다.

더 나은 미래의 조직문화를 진지하게 고민할 때다